Der Schriftsteller Siegrfried von Vegesack gilt als einer der bekanntesten Literaten des ehemaligen deutschbaltischen Sprachraums. Mehr als 30 belletristische Werke, Romane und Erzählungen listet der Wikipedia-Eintrag von ihm auf. Vor einem Jahrzehnt publizierten Pēteris Bolšaitis und Daiga Brinkmane eine lettische Übersetzung eines seiner populärsten Bücher, die dreiteilige „Baltische Tragödie“, inklusive seiner später entstandenen Fortsetzung „Der letzte Akt“. Sie bescheibt den Niedergang der Deutschbalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als sich die Letten von der Herrschaft deutsch sprechender Barone zu befreien wussten. Leider ist – von Experten einmal abgesehen – mit der deutschbaltischen Geschichte auch ihre Literatur weitgehend aus dem deutschen Bewusstsein verschwunden. Dieser umfangreiche Dreiteiler, der wie ein Drama gegliedert ist, bezeugt Niedergang und Ende der Deutschbalten und kündet von der Mentalität, die diesen Untergang bewirkte. Von Vegesack ist als Nationalkonservativer mit ambivalenter Einstellung zum Nationalsozialismus nicht unumstritten. Über seine politischen Ansichten werde ich mich in einem weiteren Artikel auseinandersetzen.

1. Buch: Blumbergshof

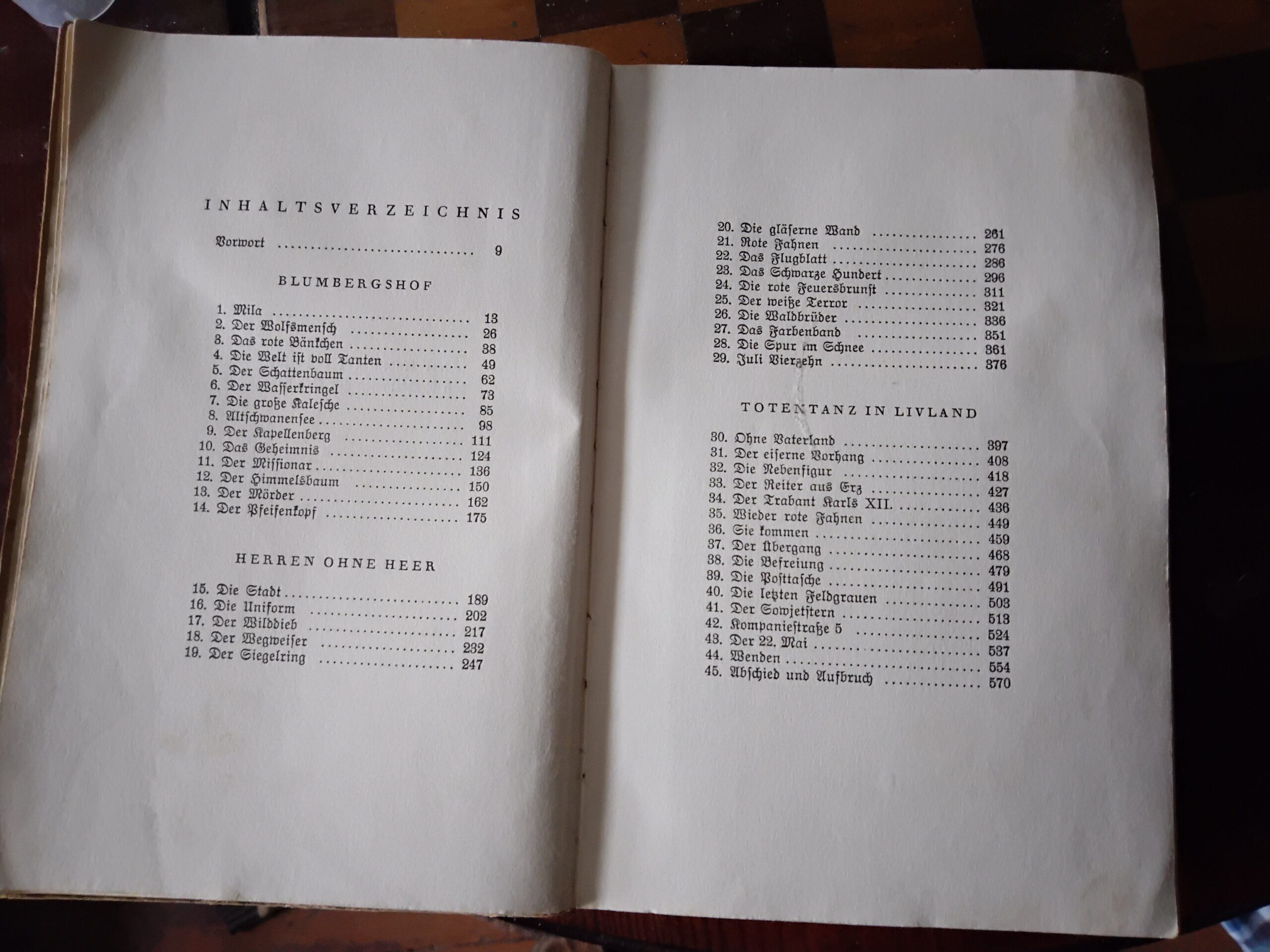

585 Seiten Frakturschrift umfasst eine Ausgabe der Baltischen Tragödie von 1935. Was dieses lange Prosawerk tragisch macht, sind die historischen Ereignisse, die es realistisch widerspiegelt: Die Hauptfigur Aurel von Heidenkamp, der jüngste Spross eines deutschbaltischen Gutsherrn, erlebt als Kind die letzten Tage ländlicher Idylle, als Jugendlicher wie ein Wendepunkt die Revolution von 1905 und zuletzt die Katastrophe des Weltkriegs und der politischen Terrorjahre. Dieser historische Rahmen gliedert die Trilogie: Im ersten Teil „Blumbergshof“, sozusagen der Exposition, zeichnet der Er-Erzähler die Kindheit eines heiteren Landlebens, das aber bereits die befremdliche Distanz zwischen den Ethnien verdeutlicht. Aurel wächst von Eltern und Dienerinnen behütet auf. Er fühlt sich wohl in der noch feudalen Welt, über die sein Vater als geachteter Baron waltet. Doch Vorausdeutungen weisen auf kommende Schrecken. Aurel empfindet die soziale Distanz, die ihn von den lettischen Dienern trennt. Sie ist wie eine unsichtbare Wand, die ihn tödlich umschließt:

„Wieder war die Glaswand da, diese unsichtbare Mauer, die ihn von Janz, von Mickel, von Indrik und sogar vom alten Marz trennte. Alle diese Leute sagten zum Vater: `Großherr`, zur Mutter `Großfrau` und zu ihm und den Brüdern: `Jungherr`. Es war wie ein Zauberwort, mit dem sie Vater, Mutter und Brüder in einen gläsernen Sarg bannten. Und nun sollte auch er dort eingeschlossen werden.“ (S. 17)

Das Kind Aurel möchte zu ihnen gehören. Seine lettischen Freunde verhalten sich natürlicher und lebendiger, essen – von adeligen Benimm-Regeln unbehelligt – ihre Armenspeise:

„Und wie beneidete er alle diese Menschen, die so unbekümmert schwatzten und Späße machten, die schmatzend, mit aufgestützten Ellbogen, den Kaffee schlürften und sich mit Butter gemischten Quark auf die dicken Schwarzbrotschnitten schmieren durften. Drinnen im Speisezimmer gab es nur Butter. Und wieviel schöner schmeckte dieser weiße körnige Quark!“ (S. 16)

Aurel wird die Distanz zu den Letten niemals überwinden. Mit dem Bewusstsein, dass er nicht nur einer besonderen Schicht angehört, sondern auch eine besondere Sprache spricht, bildet sich seine Identität heraus. Diese ist noch feudal geprägt, sieht in den deutschen Baronen die natürlichen Herrn über Grund und Boden. Doch das Deutschbaltentum ist längst bedroht. Der Zar möchte die Ostseeprovinz russifizieren und die Letten emanzipieren sich, wollen fremden Herrschaften nicht mehr gehorchen. Ihre Wut über die Verhältnisse enthemmt sich zunächst durch das Gesöff der Schnapsbuden. Später wird sich lettischer Zorn in Streiks, Revolution und Brandschatzungen der Herrenhäuser entladen. Zu Aurels Identität gehört die traditionelle Manneserziehung, die die vermeintlich weiblichen Anteile mehr und mehr unterdrückt. Als kleines Kind spielt er lieber mit Puppen, empfindet Mitleid mit gequälten Tieren, fragt sich, warum die Welt so ungerecht in Arm und Reich geteilt ist. Doch die kulturell vermittelte Manneszucht fordert Tribut, Tränen werden in öffentlicher Runde verlacht:

„Aurel schluckt und schluckt, Eiskugeln rollen ihm über den Rücken, und in der Kehle brennt es heiß. Lange hält er sich tapfer, starrt angestrengt auf den Teller, auf das Wachstuch mit den bunten Max-und-Moritz-Bildern, aber plötzlich verschwimmt alles vor seinem Blick, brennend schießt es in seine Augen, es strömt und strömt, er schluchzt mit zuckenden Schultern. Und dann hört er dies schreckliche Gelächter, sieht durch den Tränenschleier lauter lachende Köpfe, auch das vom Wein gerötete Gesicht des Vaters lacht, ja, er macht sich sogar über ihn lustig und zuckt, ihn nachäffend, mit den Schultern. Noch nie war der Vater ihm so fremd, ja, in diesem Augenblick haßt er ihn.“ (S. 53).

Aurel wird ein Mann, der das Jagen lernt. Seine deutschbaltische Gesinnung macht ihn konservativ. Er will den bestehenden Zustand verteidigen, dies wird sich als aussichtsloses Unterfangen herausstellen. Das Kommende wird die Herrenschicht zur gefährdeten ethnischen Minderheit degradieren. Vegesacks Prosatragödie liest sich wie ein Roman scheiternder Entwicklung. Aurel wird auf eine Welt vorbereitet, die auf diese Weise nicht mehr lange bestehen kann. Der Tod des Vaters beendet die Idylle des ersten Teils.

2. Buch: Herren ohne Heer

Aurel zieht mit seiner Mutter und den Brüdern in eine Stadtwohnung. Er geht in ein Rigaer Gymnasium. Das Glorreiche der deutschbaltischen Kultur liegt in der Vergangenheit, die städtische Gegenwart, die freitheitsraubende Moderne hebt sich traurig davon ab:

„Lange lag Aurel wach. Der Lärm auf der Straße hörte nicht auf: Die Fensterscheiben klirrten, das ganze Haus zitterte. Schlafen die Menschen in der Stadt überhaupt nicht, oder haben sie gar kein Zuhause und müssen die ganze Nacht herumlaufen? Nein, Aurel fand die Stadt schrecklich: überall Steine und Asphalt, Lärm, Geschrei und Gestank. Die Füße schmerzten ihn, und der Kopf war ganz betäubt, wenn Karlomchen oder Fömarie mit ihm und Adda spazierengingen. Alle Rasenplätze waren mit Draht eingezäunt, man durfte nur auf den langweiligen Wegen herumgehen. […] Wie armselig war der ganze Schützengarten neben einem dünnen Blatt, das in der Blumbergshofschen Allee gewachsen war!“ (S. 193f.)

Nicht nur die Kulisse ist abweisend. Riga, die Hansestadt, die von Norddeutschen gegründet wurde, ist für Deutsche längst fremdes, teilweise feindliches Terrain. Der Zar duldet die deutschsprachige Kultur nicht länger. Aurel und seine wenigen Verbündeten bilden auf dem Gymnasium eine kleine Widerstandsgruppe gegen die Russifizierung. Aurel übt sich erstmals im Heldentum und widersetzt sich schulischen Anweisungen:

„Gleich in einer der ersten Stunden diktierte Herr Rutzki: `Ich bin ein Russe`, und alle Schüler sollten das in ihr Heft schreiben. Einen Augenblick stockten die Hände, aber dann kritzelten die Federn – hier und dort hörte man ein unterdrücktes Gekicher, ein rebellisches Sichräuspern. Die Federn knirschten leise, aber sie schrieben doch. Aurel, der noch immer die Feder unschlüssig in der Hand hielt, sah sich verstohlen um: wirklich, sogar der Elch schrieb, wenn auch mit dunkelrotem Kopf. Wie konnte man das schreiben, was doch eine Lüge war? In dieser Klasse saß, außer Herrn Rutzki, kein einziger Russe, bis auf ein paar Letten und zwei Juden waren alle Knaben deutsch, und nun sollten sie ihr Deutschtum verleugnen, sich als Russen bekennen.“ (S. 206)

Aurel bekennt sich nicht. Er muss den Verweis von der Schule fürchten, nur die Fürsprache eines Onkels rettet die Karriere. Mit seinen deutschen Freunden gründet er den Kreis „Teutoburg“, um Grillparzer, Kleist und Hebbel zu lesen. Bald lässt sich Aurel von Wagners Opernkunst begeistern (und von den Damen, die dessen Werke singen). Der Gymnasiast wünscht, Musiker, vielleicht sogar Komponist zu werden, er nimmt Klavierstunden und lernt neue Maßstäbe kennen. Nach Ansicht seiner Musiklehrerin hemmt das Deutschbaltische seinen künstlerischen Erfolg, das Rückwärtsgewandte und Verteidigende lähmt die Kreativität:

„Ihr Balten seid Schlafmützen, viel zu faul und bequem, euch muß alles in den Schoß fallen! Aber die Kunst ist kein Gutshof, den man einfach antritt, man muß sie erringen, immer wieder erringen, auch wenn man sie schon im Leibe hat! Und du hast was im Leibe, aber du mußt es herausholen! Von selbst kommt nichts! Euch Balten müßte man einmal nach Berlin schicken, nur für einen Tag, damit ihr wenigstens seht, was Arbeit ist!“ (S. 215)

Die deutschbaltische Mentalität ist auf ritterliches Pathos fixiert, nicht auf künstlerische Schaffenskraft. Der angehende Student müsste im Deutschen Reich Musik studieren, im livländischen Dorpat gibt es kein entsprechendes Fach. Ein Verwandter schlägt ihm vor, sich lieber die eigene Geschichte an der Heimatuniversität anzueignen. Aurel geht darauf ein. Er ist in Warinka schüchtern verliebt. Doch sie nimmt ihn nicht ernst, denn sie bevorzugt die mannhafteren Deckelträger. Die Deckel sind die Mützentracht der Dorpater Burschen. Nicht nur der Liebe wegen ist die Mitgliedschaft in der Studentenverbindung Livonia wichtiger als das Studium selbst: Der Roman bestätigt die Erkenntnis des Soziologen Norbert Elias: Nur wer in solchen Verbindungen oder ähnlichen Vereinen der „satisfaktionsfähigen Gesellschaft“ akzeptiert wurde, durfte sich zur Oberschicht zählen. Hier trafen sich Adelige und reiche Bürger. Hier durfte der Jungherr im vollen Wichs auf eine glänzende Karriere hoffen. Und hier steigerte sich die Manneszucht zu grotesken Formen. Für empfindsame Seelen wie Aurel birgt der Burschenalltag nur Ekel und Horror, Albernheit und Gewalt, selbst die Sprache wird plemplem:

„Am Giebel des Konvents-Quartiers der Livonia flattert die rot-grün-weiße Fahne; vor den steinernen Stufen auf dem holprigen Pflaster der Mühlenstraße halten Zweispänner; die Türen knallen; vom Fechtboden dröhnt das Klirren und Klatschen der stumpfen Plempen. Die Füchse werden eingepaukt. In langer Reihe stehen sie da, den schwarzen Lederhelm auf dem Kopf, das dicke, gelbe Polster vor dem Bauch, den Arm bis zum Ellbogen im Fechthandschuh, den Schläger in der Hand. Aber sie dürfen sich nur wehren, nicht selber schlagen. Und die jungen Häuser dreschen drauflos: auf Brust, Arm und Schulter.“ (S. 351)

Immerhin ignoriert diese Burschenherrlichkeit adelige Standesdünkel:

„Für Dorpater Burschen gibt es kein `von`. Alles duzt sich, alle, ob Söhne von Pastoren, Ärzten oder Gutsbesitzern, sind eine große Bruderschaft, in der es für Standesunterschiede keinen Raum gibt. Und alle – Livonen, Kuronen, Estonen, Rigenser und Neobalten – sind deutsch, eine kleine deutsche Minderheit unter der großen Menge russischer, lettischer und estnischer Studenten. Hier in der deutschen Burschenschaft gilt nur die Gemeinschaft des Blutes – das kleine `von` ist überflüssig.“ (S. 352)

Revolutionär stimmt diese harmonische Blutsgemeinschaft nicht gerade.

„Der Wahlspruch der Livonia lautete: `Es bleibe beim Alten!` Und es blieb beim Alten. Die Revolution draußen hatte auch nicht ein Staubkorn aufgerührt von den ehrwürdigen Emblemen, die im großen Saal über dem Chargiertentisch an der Wand hingen: Fahnen, der Livländer Greif, Wappen, Trinkhörner und gekreuzte Rapiere – alles blieb beim Alten. Man trank, man schlug sich, man war der unumschränkte Herr der Stadt.“

Die Mitgliedschaft in einem solch farbentragenden Männerclub ist schlimm, doch der Ausschluss wäre weitaus verhängnisvoller:

„Ohne Farben ist man noch weniger als ein Fuchs: ein Schatten, ein Gespenst, ein Nichts, das lemurenhaft irgendwo im Finstern dämmert, sich an den Wänden herumdrückt, in einer Ecke hockt und mit erloschenem, aber in der Tiefe immer noch hoffendem Blick auf die rot-grün-weißen Embleme starrt.“ (S. 353)

Die Mensur, das studentische Fechtritual, gerät Aurel zufällig zu seinem zweiten ritterlichen Heldenstück. Wie das erste ist es ein passives, das ihm widerfährt. Bei der Weigerung, den Satz „Ich bin ein Russe“ zu schreiben, war es ein Nichttun, jetzt handelt es sich um ein Verletztwerden: Bei der Mensur, diesem burschikosen Fechtspektakel, trifft der Rapier, die Fechtwaffe, unglücklicherweise Aurels Auge. Es kann gerade noch genäht und somit gerettet werden. Eine Wunde im Augapfel zeugt fortan von der bestandenen ritterlichen Heldenprobe. Das Manneszuchtprogramm ist vollständig gelungen. Das verletzte Auge genäht zu bekommen ist zwar kein Spaß, doch:

„Man macht nicht viel Worte, von Gefühlen spricht ein Livone überhaupt nicht; wird einmal im Rausch jemand sentimental, so gibt es nur ein Hohngelächter: ein weiblicher Mann ist zum Kotzen.“ (S. 359)

Zwar ist der Er-Erzähler, der Aurels Gedanken kennt und widerspiegelt, der Auffassung, dass eine Augenverletzung noch keine wirkliche Heldentat sei, der ritterlichen Ehre halber hätte er sich unerschrocken weiter verteidigen müssen, doch man muss einen Helden zumindest meisterlich zu spielen verstehen:

„Nein, er ist doch kein Held. Als der Hieb ihn ins Auge traf, ließ er die Waffe fallen. Ein irrsinniger Schmerz, aber er beißt die Zähne zusammen und verzieht nicht das Gesicht. Auch wenn man kein Held ist, muß man wenigstens so machen, als wenn man einer wäre. Man ist Livone, und ein Livone beherrscht sich.“ (S. 359).

Die alten Männertugenden werden den Deutschbalten nicht helfen. Das eherne Rittertum wird im Maschinengewehrfeuer des Ersten Weltkriegs vernichtet. Die Zeit erfordert andere Fähigkeiten. Nun wären Verhandlungsgeschick, Toleranz, Perspektivenwechsel, Kompromissbereitschaft und Kooperation mit den anderen Ethnien des Landes gefragt. Stattdessen verstärkt die Abwehr des Neuen und Andersartigen die Feindschaft. Als gefügsame Diener erscheinen die Letten Aurel noch als Verbündete der deutschen Sache, doch der russenfreundliche Onkel Jegor warnt ihn:

„Und wenn der Russe euch nicht beschützte, dann wärt ihr längst schon ertrunken! Glaubst du wirklich, daß ihr paar Balten mit diesen lettischen Arbeitermassen fertig werden würdet? Wenn die russischen Soldaten nicht scharf geschossen hätten, wäre Riga schon heute in der Hand der lettischen Revolutionäre!“

Das Neue, die revolutionäre Idee, vernimmt der Deutschbalte als Narretei, die sogar einen ersten Rückgriff aufs Denglische erfordert:

„Tatjana war wirklich etwas verrückt: sie las Marx, Lassalle und Bakunin, schwärmte für die Dekabristen. Und jetzt ging sie sogar heimlich auf Meetings, verteilte Flugblätter. Einen ganzen Abend hatte sie mit Aurel disputiert, unzählige Zigaretten geraucht, den Kapitalismus beseitigt und die Notwendigkeit der Revolution nachgewiesen. Aurel konnte nicht viel erwidern. Marx und Lassalle waren ihm nur dunkle Begriffe. Aber instinktiv sträubte er sich gegen alles gewaltsam Umstürzende. Nicht für etwas Neues, Unbekanntes wollte er kämpfen, nicht für die russische Revolution, sondern für etwas Altes, Vertrautes, für die baltische Heimat, für das deutsche Recht. Weder Onkel Jegor noch Tatjana verstanden, was er meinte – beide fanden alles Baltische rückständig und etwas komisch. Manchmal hatte Aurel selbst das Gefühl, als kämpfe er noch immer mit Schwert und Rüstung, während schon längst mit Kugeln geschossen wurde.“ (S. 279)

Die deutschbaltische Weigerung, sich zu ändern und das Neue zur Kenntnis zu nehmen, bedingt die Katastrophe mit. Die ideologischen Gräben werden nun unüberbrückbar. Revolutionäre ziehen dann doch durch Rigas Straßen, Arbeiter streiken, Letten brandschatzen die Herrenhäuser, der Pöbel mordet sogar.

„Und die Revolution geht weiter. Das Signal zum allgemeinen Aufruhr auf dem Lande ist die grauenhafte Ermordung der beiden Brüder Aderkas in Schloß Seßwegen. Wochenlang müssen die gräßlich verstümmelten Leichen liegenbleiben, bis endlich ein treuer Buschwächter sie begräbt. Nun folgt Mord auf Mord. Herr von Transehe-Taurup wird aus dem Hinterhalt erschossen, die im Herrenhaus aufbewahrte Leiche mit Petroleum übergossen und mit dem ganzen Hause eingeäschert. Doktor Katterfeld wird über dem Kopf niedergeknallt. Der Kreischefgehilfe Hennings wird mit zwei Dragonern ermordet, der eine wird bei lebendem Leibe im Hause verbrannt.“ – usw. usw. (S. 315)

Der Deutschbalte isoliert sich. Auch das ferne Herkunftsland wird keinen Trost bieten, denn die Deutschen begreifen die Deutschbalten nicht als ihre Landsleute. Ausgerechnet vor dem Ausbruch des Weltkriegs, der großen Katastrophe, macht sich Aurel doch noch auf, in Berlin ein neues Leben zu wagen. Doch es gelingt nicht. Die deutsche Metropole ist noch städtischer und schrecklicher als Riga. Der großen Katastrophe geht eine kleine persönliche in der Pension Henkelmann am Gendarmenmarkt voraus:

„Gleich am ersten Mittag kam es zu einer kleinen Katastrophe. Frau Henkelmann fühlte sich verpflichtet, den schweigsamen Neuankömmling, der so scheu an der Ecke der langen Tafel seine Suppe löffelte, in die sanft hinplätschernde Unterhaltung hineinzuziehen. `Also aus Rußland kommen Sie, Herr… Herr von Heidenkamp – da sind Sie wohl Deutsch-Russe… ` `Nein, ich bin Balte, Deutsch-Balte.` […] `Merkwürdig, wir hatten hier Deutsch-Russen, die sprachen ganz wie Sie, kamen auch aus Riga…` `Das waren dann Balten […] Deutsch-Russen gibt es überhaupt nicht, so wie es ja auch keine Pferde-Kühe gibt. Man ist entweder Pferd oder Kuh. Deutscher oder Russe. Halb Pferd, halb Kuh ist ein Unding.`“ (S. 377)

Eine russische Tischnachbarin versteht die im Wortparallelismus verborgene Russenfeindlichkeit ganz richtig:

„Ich bin keine Kuh. Und Sie sind Russe, wenn Sie in Rußland wohnen!“ (S. 378)

Das wohlwollende Lob der Wirtin Henkelmann, das Aurel „ein ausgezeichnetes Deutsch“ zubilligt, so dass man ihm das Baltische gar nicht anmerke, steigert den Streit noch weiter. Die richtige Erkenntnis einer `alten Exzellenz` wird im Eifer des Wortgefechts überhört:

„Nein, nein, die Balten sind Deutsche: Harnack, Schiemann, Bergmann, Keyserlingk, Schweinfurth, Rohrbach…“ (S. 378)

Frau Henkelmann, unaufmerksam mit der Bratenschüssel hantierend, stellt dagegen fest:

„Dann sind Sie also Lette oder Litauer – gibt es da oben nicht auch Esten?“ (S. 378)

Das Land der Wagner-Oper desillusioniert seine Fans. In der Zeit des nationalen Imperialismus` findet eine kleine ethnische Minderheit jenseits der Grenzen keinen Platz mehr.

„Als Ausländer war man eben nur Halb-Deutscher, Mampe halb und halb.“ (S. 378)

Das erträumte Deutschland erweist sich als Bayreuther Bühnen-Illusion:

„Die Festwiese, der wuchtig-behäbige Aufzug der Zünfte, der heiter beschwingte Tanz der Lehrbuben – da war das Deutschland, das er suchte, in strotzender Fülle, besonnener Kraft, aufwirbelnder Lebensfreude – und hinter aller Heiterkeit die deutscheste aller Schöpfungen, der von verborgener Melancholie umwitterte Hans Sachs.“ (S. 381)

Aurel fühlt sich isoliert. Der Nationalismus erfordert eindeutige und vollständige Zugehörigkeiten, die kann ein Deutschbalte nicht aufweisen. Er ist ein eigenartiger Deutscher, der in der baltischen Region lebt und einen russischen Pass hat. Wie und mit wem soll ein solcher im kommenden Krieg loyal sein? Die Antwort findet Aurel in der mittelalterlichen Literatur:

„Dann kämpfe ich für den Zaren; Vasallentreue geht vor Blutstreue, das steht schon im Nibelungenlied!“ (S. 250)

3.Buch: Totentanz in Livland

Der Krieg als bizarrer adeliger Gesellschaftstanz, nach ritterlichen Regeln geplant und mit wechselnden Partnern. Die Zahl der möglichen Verbündeten und Feinde erhöht sich nochmals auf dem kleinen speziellen Territorium an der Ostsee. Nun kommen Reichsdeutsche und Briten hinzu, Letten, die mit Esten, Deutschbalten oder den Bolschewisten sympathisieren. Russen spalten sich in Weiß- und Rotgardisten. Die Bündnisse bleiben fragil, dass Misstrauen ist groß. Die baltische Region ist eine blutige Staubmaus in einer Ecke Europas, wo die Schlachten noch ein Jahr nach dem Waffenstillstand von Compiegne weiter wüten. Das Ignorieren und die Abneigung gegenüber dem Fremd- und Andersartigen hat sich in Hass verwandelt. Roter Terror beherrscht Riga, Aurel entkommt nur knapp seiner Hinrichtung. Ritterliche Tugenden zählen nicht mehr. Lenins Gefolge erfindet den Schrecken totalitärer Gewalt, die ständig präsent ist und den Schlaf raubt:

„Man liegt, man kann nicht schlafen, man wartet. Etwas Unsichtbares, Furchtbares, Lähmendes lastet in der Luft, raubt einem fast den Atem. Nicht die Rotgardisten sind es, diese halbwüchsigen Burschen mit den Flinten unterm Arm, die nach dem Abzug der regulären Truppen durch die Straßen patroullieren – auch diese rohen Gesellen haben noch menschliche Züge. Aber hinter ihnen spürt man eine unsichtbare, unpersönliche, unmenschliche, dämonische Macht: das Böse schlechthin, den Satan. Nie hat Aurel an einen Teufel geglaubt. Aber in diesen schlaflosen Nächten fühlt er fast körperlich die Gegenwart einer unheimlichen Macht, die ihren dunklen Schatten über das Land geworfen hat und die sich mit jedem Tag unaufhaltsam immer weiter nach allen Seiten ausbreitet.“ (S. 514)

Die Gewalt bleibt nicht nur poetische Verheißung. Schon der Erste Weltkrieg kennt willkürliche Gefangennahmen und die Exekution vor Massengräbern. Auch die deutschbaltische Landeswehr, reichsdeutsche Divisionen und russische Weißgardisten sind nicht ohne: Das wilhelminische Motto: „Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht!“ wird auch von ihnen befolgt. Der deutschbaltischen Landeswehr bleiben nur reichsdeutsche Truppen als Verbündete. Hierzulande sind sie die Befremdlichen und Unzuverlässigen, die an Schnapsbuden saufen und zu Rätesoldaten mutieren.

Aurel hält sich an den überlieferten Tugenden. Seine Augenverletzung hindert ihn daran, in der Armee des Zaren zu kämpfen. Die Wunsch, Held zu werden, die Ahnung, eine „Nebenfigur“ zu bleiben, macht sein beschauliches Leben hinter der Front unerträglich. Der Erzähler gibt im inneren Monolog Gedanken Aurels wider, die sich in der Perspektive deutschbaltischen Selbstmitleids gestaltet:

„Welch ein Held! Jagst hier Hasen, während andere ihr Leben opfern. Vertreibst mit Kindereien die Zeit, faulenzt, läßt es dir gut gehen. Bist wieder ganz in dein träges baltisches Fell hineingekrochen. Aber was, zum Teufel, soll ich denn tun? versuchte er sich zu rechtfertigen: von diesem Krieg, von allem, was da draußen geschieht, bin ich ausgeschlossen. Uns Balten bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als die Hände zu falten und die Daumen umeinander zu drehen. Abwarten, ausharren – immer dies langweilige `Ausharren`, auf das wir so furchtbar stolz sind. Siebenhundert Jahre haben wir nun glücklich `ausgeharrt` – auf dem `äußersten Posten deutscher Kultur im Osten` – wie es so schön heißt, sind von den Polen, den Schweden, den Russen, den Litauern, Letten und Esten abwechselnd gepiesackt worden – aber wir sitzen da und harren aus – eine großartige Beschäftigung. Und wenn die welt einmal untergehen sollte, wir Balten werden sicher die Letzten sein: wie werden einfach ausharren! Also bitte sehr: was soll ich tun?“ (S. 420f.)

Diese Gedanken erweisen sich als lautes Selbstgespräch, denn Aurel bekommt von Freund Mischka, der mithörte, eine recht bürgerliche Antwort:

„Arbeiten!“ (S. 421)

Das reicht nicht hin. Die Hauptfigur, die vom Erzähler „kleine Nebenfigur“ genannt wird, will kämpfen, bricht die unnütze Vasallentreue zum Zaren. Ein Rückgriff auf die Familiengeschichte berechtigt zum Seitenwechsel: Auch sein Ahn, der Freiherr von Campenhausen, war einst aus ehrbaren Gründen Überläufer geworden. Dies gibt dem Nachgeborenen das Recht, nun für die deutschbaltische Landeswehr das letzte Aufgebot zu stellen. Die Hauptfigur des Romans lernt als Nebenfigur des Krieges nichts hinzu. Die alten Fantasien von Ritter- und Heldentum bestimmen weiterhin das deutschbaltische Denken. Dabei hat dieser Krieg längst allen Frontsoldaten das Los der Nebenfiguren zugewiesen. Sie sind Bauernopfer der Kriegsmaschinen, der Maschinengewehre, Kanonen und Tanks. Nicht die Tapferkeit des Einzelnen bedingt Sieg und Niederlage, Leben und Tod, sondern Waffengewalt und Zufall. Doch die baltendeutsche Perspektive reicht nicht hin, diese moderne Absurdität zu erfassen. Die Sprache bleibt heroisch bis zum bitteren Ende. Eines hat der züchtige Deutschbalte mit dem züchtigen Volksdeutschen gemeinsam – das Zusterbenverstehen:

„Der Weltkrieg ist ausgekämpft, aber dieser Krieg um das baltische Schicksal hat noch kein Ende gefunden, ja er fängt jetzt erst eigentlich an. Die Hauptakteure des großen Welttheaters haben ihr Stück zu Ende gespielt, sie treten zur Seite. Kleine baltische Nebenfigur, endlich kommst du an die Reihe. Und selbst wenn du jetzt für immer von der Bühne verschwinden solltest – es kommt auch auf den Abgang an, ob man zu sterben versteht. Deine Vorfahren konnten es, und gerade deshalb blieb ihr Blut hier leben. Nun hast du ihr Erbe anzutreten und nachzuweisen, daß du ihrer würdig bist. Ein hoffnungsloser, ein verzweifelter Kampf – aber kämpfte man hier nicht immer ohne Hoffnung, und kämpfte trotzdem? Ein winziges versprengtes Häuflein Deutscher, verlassen vom Mutterland, allein, ohne jeden Beistand, gegen tausendfache Übermacht – und trotzdem! Eine hoffnungslose, eine verlorene Sache – aber immer noch besser, ohne Hoffnung zu kämpfen, als kampflos unterzugehen. Na, nur keine großen Worte, nur nicht pathetisch werden! Nicht aus der Rolle fallen, kleine Nebenfigur: du